テーマ;理科読のすすめ―読書や授業をもっと楽しく

日時;2019年12月8日(木)13:30~15:40

会場;佐倉市立志津公民館 会議室210室 (志津プラザ2階)

講師;土井美香子(ガリレオ工房理事)

参加人数27名

今回は、ガリレオ工房理事の土井美香子先生をお招きして「理科読のすすめ」の講演をしていただきました。その後テーマ「音」の読み聞かせを聞き、参加者全員で楽しい実験を行いました。

●なぜ本を読むのか?

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)」には以下のように明記されている。

・言葉は学校という場において子供が行う学習活動を支える重要な役割を果たすものであり、全ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となるものである。

・読書は、(中略)言語能力を向上させる重要な活動の一つとして、各学校段階において、読書活動の充実を図っていくことが必要である。

●読書について

読むときに大切なのは、ただ書いてあることを受け取って覚えることではなく、既に知っていることと、本を読んで新しく知ったことを使って自分の考えを作り出すことである

= 考える力をつける読書

考える力をつける読書にはトレーニングが必要。

●読書は対話

文章となっている記号を読者の経験世界に照らし合わせて読んでいくために両方の世界を何度も往復するが、少ない経験だと作者の意図に届かない。

●読めるようになるために

生活経験が狭くて少ない子どもたちは、本と照らし合わせる自分の経験世界が見つからずに立ち往生したり、本の面白さがわからず手を出さないことがある。そういった場合「一緒に読むこと」が大切。

この場合の「一緒に読むこと」とは、実験・体験に言葉を添えたり、視点を整理する言葉をかけたり、経験値を言葉という形式知に落とし込んであげることである。そうすると子どもの内部で、物事と言葉がきちんと結びつき、発表・活用・応用ができるようになっていく。

具体的な声掛け例としては、「これってあのとき見たね」「なぜそうなんだろう」「これって○○(子どもが知っている知識や経験)と似てない?」など。

●現代に必要な読書力とは

・いろいろな資料・さまざまな形態の資料を使いこなす

・これからの社会に求められているリテラシーを身につける

・教科単元の学習には収まらないことを学ぶ

・生活の中で活用して行くことを学ぶ

→ 生涯に渡って自ら学び続ける人

●理科読ってどうしていいの?

たとえば理科実験の催しや勉強会などに参加することは、住んでいる地域によっては遠かったり

時間がなかったりなどの理由でできないこともあるが、本ならいつでも読める!

●理科読ってなにを目指しているの?

・科学読み物を取り入れることで、科学的概念の育成やこどもたちの表現の支援を行う

・文字の多寡ではなく概念についてわかることが主眼

講演のあとは、テーマ「音」の読み聞かせと実験を行いました。みなさん童心に帰って大はしゃぎ。

最近の実験道具では、ゴムアレルギーの児童に対応してゴム風船は使わなくなったこと。トレーシングペーパーのかわりに、より安全性の高いなクッキングシートを使っていることなども教えていただきました。

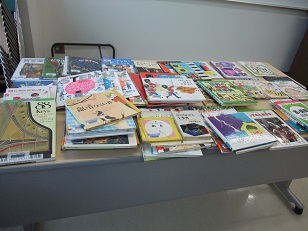

「音」のテーマで使われた本は以下の通り

『からだのなかでドゥンドゥンドゥン』 木坂涼 福音館書店 2002

『いとでんわ かがくのとも』 小林実 福音館書店 2012

『いとでんわ なぜなぜはかせのかがくの本1 』 小林実 国土社 1969

『みみのはなし かがくのとも』 設楽哲也 福音館書店 1999

『ぼくと楽器はくぶつかん』 アンドレイア・ホイヤー カワイ出版 2003

『わっしょいわっしょいぶんぶんぶん』 かこさとし 福音館書店 1973

『きこえる?』 はいじまのぶひこ 福音館書店 2012

『おへやのなかのおとのほん」』 マーガレット・ワイズ・ブラウン ほるぷ社 2004

ほかにもたくさんの「音」に関する資料を教えていだたきました。リストの詳細を知りたい方は事務局までお問い合わせください。